Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика подбора масштабов. 2.3 Методика построения гипсометрического профиля

2.3 Методика построения гипсометрического профиля

2.4 Методика построения геологического разреза

2.5 Методика построения почвенного профиля

2.6 Методика построения геоботанического профиля

2.7 Методика построения климатического профиля

2.8 Методика построения полосы физико-географического районирования

2.9 Методика построения полосы антропогенных воздействий

2.10 Методика построения полосы геоэкологических районов

Научно-практическая значимость

Заключение

Список использованных источников

Введение

Геоэкология — сравнительно молодая дисциплина, которая стала формироваться с середины ХХ века на стыке таких основополагающих и традиционных наук и их подразделений, как биология и география. Однако, в своем развитии эта наука преодолевала множество преобразований, именно из-за объединения в себе важнейших естественнонаучных дисциплин (география, биология, экология, геология и др.).

Геоэкология - междисциплинарное научное направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов. Основной задачей геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной природной среды. Задача геоэкологии - на основе изучения глобальных закономерностей развития земной поверхности и возможностей человека при его воздействии на географическую оболочку, на материки и океаны, на регионы и отдельные участки локального масштаба согласовать эти закономерности и возможности в интересах человечества, в интересах рационального использования природных ресурсов.

Геоэкология решает следующие задачи:

- исследование источников антропогенного воздействия на природную среду и биосферу, их интенсивности и пространственно-временного распределения;

- создание и оптимизация геоинформационных систем*, обеспечивающих непрерывный контроль за состоянием природной среды (биосферы), в основе которых лежат различные виды мониторинга;

- изучение уровня загрязнения и разрушения компонентов глобальной системы (атмосферы, Мирового океана, внутренних вод, литосферы, криосферы, биосферы), постоянный и повсеместный контроль их динамики;

- изучение антропогенной нагрузки на природные ландшафты и их функционирование как экосистем, нормирование и регулирование нагрузок на экосистемы разных иерархических уровней, исследование реакции биосферы на антропогенные процессы различного характера;

- оценка, прогноз и моделирование последствий антропогенных воздействий, проявляющихся в изменении состояния компонентов глобальной и региональной экосистем, в изменении интенсивности процессов тепло-массо-энергообмена между ними для разных временных масштабов;

- геологическое исследование устойчивости природной среды, подвергнутой антропогенному воздействию;

- разработка рекомендаций по сохранению целостности природной среды и биосферы путем оптимизации хозяйственной деятельности и регламентации ресурсопотребления.

Современные экологические проблемы - это и результат действий какого-либо вида из тысяч и тысяч других организмов, населяющих нашу планету. Однако наибольшее воздействие на остальные виды организмов и окружающую среду оказывает именно человек. Нельзя отрицать, что человек - биологический вид, его взаимоотношения с другими организмами и окружающей средой являются объектом исследования общей экологии, но его жизнедеятельность не укладывается в общие биологические законы существования организмов. Под влиянием человеческой деятельности в природе произошли и происходят значительные изменения. Некоторые изменения в природе приводят к непредвиденным результатам негативного характера и вызывают потребность в охране природы.

Таким образом, человек значительно и по большей части бессознательно преобразовал Землю в результате своей хозяйственной деятельности. В особенности большие изменения произошли и происходят в последние десятилетия, причем они охватывают как природную, так и общественную сфер. К наиболее существенным, общепланетарным изменениям следует отнести:

- трансформацию ландшафтов Земли;

- изменения глобальных биогеохимических циклов вещества;

- изменения особенностей и режима геосфер;

- сокращение биологического разнообразия.

Цель работы:

1) рассмотрение теоретических вопросов

2) комплексный физико - и экономгеографический анализ и оценка экологической ситуации, т.е. геоэкологическая характеристика района по линии профиля

Задачи исследования:

1) изучение взаимозависимости общества и системы Земля на современном этапе и экологическом кризисе современной цивилизации

2) рассмотрение вопроса о населении мира и его регионов, и о демографическом взрыве

3) изучение классификации геологических процессов и явлений, и антропогенных геологических процессов и явлений.

4) картографический анализ и построение картографической модели (геоэкологическое профилирование)

5) анализ современного состояния исследуемой геосистемы

6) оценка степени экологической устойчивости геосистем

Методы исследования:

1) анализ литературных источников

2) анализ картографического материала

3) математический анализ

4) геоэкологическое профилирование профиля общей протяженностью 320 км.

Теоретическая часть

1. История развития геоэкологии как научного направления.

История становления и развития геоэкологии как науки

Термин геоэкология состоит из трех корней: «гео» – в переводе с греч. Земля (абиота и ландшафты), «экос» – дом, жилище, «логос» – учение, наука. Возникновение геоэкологии связано с появлением в 1939 г. ландшафтной экологии. Основоположником ландшафтной экологии является немецкий физико-географ, профессор Карл Тролль.

Карл Тролль (Carl Troll) родился 24.12.1899 г. близ г. Вассербург в Баварии. Умер 21.07.1975 г. в Бонне. Профессор Берлинского (с 1930 г.) и Боннского (с 1938 г.) университетов. Директор Географического института Боннского университета (с 1938 г.). Ректор Боннского университета (1960 – 1961 гг.). Президент Международного географического союза (1960 – 1964 гг.). Участвовал с 1926 г. в экспедициях в горные районы Северной и Южной Америки, Африки, Центральной Азии. К. Тролль специализировался на воздушной географической разведке и ландшафтно-экологическом дешифрировании аэрофотоснимков. Основные научные труды посвящены изучению рельефа, климата, растительности, их взаимосвязей, особенно в тропических странах, а также по проблемам экологии ландшафтов. Наиболее подробно вклад К. Тролля в развитие геоэкологии подчеркнул К. К. Марков в своей статье «К. Тролль и современная география» (Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1976. № 3). В нашей стране концепция ландшафтной экологии активно развивалась академиком В. Б. Сочавой, который сумел объединить научные подходы фитоценологии, экологии и ландшафтоведения.

Термин «географическая экология» или «геоэкология» появился при переводе термина «ландшафтная экология» с немецкого на английский язык. Геоэкология сформировалась в результате применения экологической методологии в географических исследованиях, нацеленных на выявление пространственных связей в экологических взаимоотношениях. Ландшафтная экология, по К. Троллю, должна изучать ландшафты путем анализа экологических отношений между растительностью и абиотической средой, структуру и функционирование природных комплексов на топологическом уровне, взаимодействие составных частей природного комплекса и воздействие общества на природную составляющую ландшафтов путем анализа балансов вещества и энергии. Такой подход тесно увязывал биологическую продуктивность ландшафта с эдафическими и климатическими условиями среды. Термин введен К. Троллем, чтобы отразить целесообразность объединения двух подходов – «горизонтального», состоящего в изучении пространственного взаимодействия природных явлений, и «вертикального», изучающего взаимоотношения между явлениями в рамках экосистемы. Частично указанные выше задачи решаются в рамках ландшафтоведения и биогеоценологии. Термин введен в противовес классической (биологической) экологии, которая к тому времени имела хорошо разветвленную структуру – экология растений, экология животных, экология микроорганизмов, общая экология и др.

С 60-х гг. ХХ в. содержание геоэкологии расширяется. Она стала больше изучать последствия хозяйственной деятельности человека для абиотической среды и ландшафтов в целом. В России широкое использование термина «геоэкология» началось в начале 1970-х гг., после упоминания его известным советским географом В. Б. Сочавой (1978). Начиная с конца 1970-х гг. ландшафтно-экологическое направление в Германии оформилось в так называемую ландескультуру. В ландескультуре синтезированы, развивавшиеся со времени классической немецкой географии, учения о ландшафте, уходе за ландшафтом, ландшафтном планировании. Современная геоэкология занимается изучением географических следствий естественных и антропогенных изменений природной среды, их экологической оценкой (влиянием на условия жизни) (Родзевич, 2003). По определению Б. И. Кочурова (1999), геоэкология – наука о пространственно-временных закономерностях взаимодействия живых организмов с абиотической средой их обитания. Объектом исследования геоэкологии являются геоэкосистемы.

В истории становления и развития геоэкологии можно выделить 4 основных этапа:

1) этап накопления геоэкологических знаний и осмысления существующих концепций для возникновения геоэкологии как науки (с XXVII в. до 1939 г.);

2) классический этап развития экологического подхода в географии связанный с появлением ландшафтной экологии (с 1939 по 1960 гг.);

3) этап отраслевых и комплексных геоэкологических исследований, связанный с интеграцией географических и экологических знаний для решения актуальных глобальных и региональных экологических проблем (60 – 90 гг. ХХ в.);

4) этап обобщения геоэкологических знаний и развития методологии геоэкологии для реализации концепции устойчивого развития современной цивилизации (с начала 1990-х гг. по настоящее время). Более подробная характеристика основных этапов развития геоэкологии приводится в работе В. Б. Поздеева (2005).

Отдельные геоэкологические взгляды существовали и до времени возникновения геоэкологии. Английский экономист Адам Смит в труде «О богатстве народов» (1776) говорил о том, что людей связывает в общество разделение труда. Природным ресурсам как источнику богатства он уделял немного внимания. Однако он признавал, что Земля чрезвычайно богата природными ресурсами. Эти положения были заложены в основу концепции неограниченности богатства биосферы.

Английский священник Томас Мальтус в книге «Эссе о принципах народонаселения» (1798), говорил о том, что население растет быстрее, чем производство продуктов питания. Это может привести в дальнейшем к экологическому кризису, связанному с дефицитом продовольствия. Это положение легло в основу концепции ограниченности ресурсов биосферы.

Немецкий ученый Юстас Либих в книге «Химия в приложении к земледелию и физиологии» (1840) обосновал теорию минерального питания растений и тем самым обосновал круговорот химических элементов.

Иоганн Юстус фон Либих (12.05.1803. Дармштадт – 18.04.1873. Мюнхен) – немецкий химик, основоположник агрохимии и биохимии. Окончил университеты Бонна и Эрлангена. С 1852 г. профессор Мюнхенского университета, с 1860 г. предизент Баварской Академии наук.Открыл один из фундаментальных законов экологии – закон ограничивающего фактора. Либиху принадлежит заслуга открытия важнейших органических соединений, разработки новые методы анализа органических веществ. Основные труды: «Химия в приложении к земледелию и физиологии» (1840, учебник по химии (1839 – 1943).

Англичанин Чарльз Дарвин в книге «Происхождение видов» (1859) рассмотрел эволюцию органической жизни на Земле.

Чарльз Роберт Дарвин (12.09.1809. Шрусберн – 19.04.1882. Даун) – английский биолог. Изучал в Эдинбургском университете медицину, в Кембриджском университете – богословие. В 1831 – 1836 гг. в качестве натуралиста совершил путешествие к берегам Южной Америки. В 1838 – 1841 гг. был секретарем Лондонского геологического общества. Основные труды: «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859), «Изменение домашних животных и культурных растений» (1868), «Происхождение человека и половой отбор» (1871).

Американский географ Джордж Перкинс Марш в книге «Человек и природа» (1864) говорил об увеличении экологических проблем. Он высказал мысль об ограничении негативной хозяйственной деятельности на окружающую природу.

В 1866 г. появилась экология как раздел биологической науки. Термин «экология» впервые ввел в науку немецкий зоолог Эрнст Геккель. Под термином «экология» он понимал «сумму знаний, относящихся к экономике природы».

Французский географ Элизе Реклю в книге «Земля и люди» (1876) развил эту идею. Он говорил о необходимости бережного отношения к природным силам и естественным ресурсам Земли.

В 1875 г. австрийский геолог Эдвард Зюсс впервые употребил термин «биосфера», включив в это понятие совокупность всех живых организмов планеты.

Эдуард Зюсс (20.08.1831. Лондон – 26.04.1914. Вена) – австрийский геолог и общественный деятель. Получил геологическое образование в университетах Праги и Вены. С 1857 по 1901 гг. работал профессором на кафедре геологии Венского университета. В 1898 – 1911 гг. – президент Венской Академии наук. Почетный член (1901) Петербургской Академии наук. Главный, классический труд Зюсса «Лик Земли» (1883 – 1888), в котором он, один из самых выдающихся современных геологов, привёл в стройную систему важнейшие формы земной поверхности и установил законную связь современного распределения морей, океанов, материков и горных цепей с геологической историей земли.

А. И. Воейков в статье «Климат и народное хозяйство» (1892) писал, что неблагоприятные природные явления (засуха, суховеи, заморозки и др.) можно победить путем степного лесоразведения, водной мелиорации.

Александр Иванович Воейков (20(21).05.1842 – 22.02.1916) – климатолог и географ, основоположник климатологии в России, создатель сельскохозяйственной метеорологии, член-корреспондент. Петербургской Академии наук (1910). С 1860 г. учился на физико-математическом факультете Петербургского университета и Геттингенского университета в Германии. По возвращении в Россию в 1866 г. избран членом Русского географического общества, с которым на протяжении полувека тесно связана его научная и общественная деятельность. С 1881 г. доцент, а с 1887 г. профессор Петербургского университетата. Участвовал в многочисленных экспедициях. Основные труды: «Климаты земного шара, в особенности России» (1884), «Способы воздействия человека на природу» (1892), «Климат и народное хозяйство» (1892).

В. В. Докучаев – профессор Санкт-Петербургского университета разработал учение о почве как об естественно-историческом теле, открыл основные закономерности генезиса географического расположения почв. Почва играет огромную роль в жизни живых организмов, в тоже время почва является продуктом жизнедеятельности живых организмов.

Василий Васильевич Докучаев (17.02(1.03).1846. с. Милюково Сычевского уезда Смоленской губернии – 26.10(8.11).1903.Петербург) – известный естествоиспытатель, геолог и почвовед. Основатель русской школы почвоведения и географии почв. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета (1891). Участвовал в нескольких экспедициях по изучению почв. В своих работах разработал меры по защите почв от смыва, показал значение создаваемых человеком лесополос, искусственного орошения для получения стабильных и высоких урожаев, особое внимание уделял поддержанию определённого соотношения между пашней, лугом и лесом. Основные труды: «Русский чернозем» (1883), «Наши степи прежде и теперь» (1892), «К учению о зонах природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны» (1899), «О зональности в минеральном царстве» (1899).

В 1922 г. английский геолог Роберт Шерлок опубликовал книгу «Человек как геологический агент». В ней подробно рассмотрены антропогенные изменения в литосфере. Горные разработки представлены как антропогенная денудация, образование отвалов как антропогенная аккумуляция.

Академик А. Е. Ферсман одним из первых начал говорить о проблеме геохимического воздействия на природное равновесие. Он является основоположником нового научного направления – геохимия техногенеза (1922).

Александр Евгеньевич Ферсман (27.10(8.11).1883. Санкт-Петербург – 20.05.1945. Сочи) – известный советский геохимик и минералог. Один из основоположников геохимии. Действительный член и вице-президент (1926 – 1929) АН СССР. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1912 г. Ферсман профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, где читал курс «Геохимия».С 1917 по 1945 г. директор минералогического музея АН СССР. Создатель Ильменского государственного научного заповедника. Организатор многочисленных экспедиций по изучению минеральных ресурсов страны. Основные труды: «Геохимия» (1933 – 1939), «Пегматиты» (1931), «Полезные ископаемые Кольского полуострова» (1940), «Занимательная геохимия» (1945).

В. И. Вернадский внес фундаментальный вклад в такие вопросы как учение о глобальных биогеохимических циклах, о роли живого вещества в развитии биосферы, о деятельности человека как геологической силы. Основные положения изложены в работах «Биосфера» (1926) и «Ноосфера» (1944).

Владимир Иванович Вернадский (28.02(12.03).1863. Санкт-Петербург – 6.01.1945. Москва) – выдающийся русский и советский ученый ХХ в., естествоиспытатель, мыслитель, и общественный деятель. Создатель многих научных школ. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета (1885). С 1990 г. приват-доцент кафедры минералогии Московского университета. С 1898 по 1911 г. профессор этого же вуза. В 1915 – 1930 гг. председатель комиссии по изучению естественных производительных сил России. С 1912 г. академик РАН (позже АН СССР). Один из основателей и первый президент Украинской Академии наук (1918). С 1920 по 1921 г. ректор Таврического университета. В период с 1922 по 1926 г. Вернадский работал за границей (Прага, Париж). С. 1927 по 1945 г. он директор биохимической лаборатории АН СССР. Вернадский основал биогеохимию.

В 1968 г. итальянский промышленник Аурелио Печчи собрал группу ученых, которая изучала глобальные проблемы. Эта группа ученых получила название «Римский клуб». С 1968 г. начали издаваться доклады «Римского клуба». Первое исследование для него было выполнено американскими учеными Деннисом и Донеллой Медоуз в 1972 г. под названием «Пределы роста». Авторы с помощью математического моделирования проанализировали сценарий глобального развития. Они пришли к выводу, что количественный рост численности населения, добычи природных ресурсов, развития производства, увеличение отходов производства и загрязнителей вступят в противоречие с ограниченными возможностями Земли. Поэтому человечество должно изменить стратегию своего существования.

Второй доклад «Человечество на перепутье» был подготовлен в 1975 г. М. Месеровичем (США) и Э. Пестелем (ФРГ). Авторы проанализировали региональные мировые проблемы пришли к заключению, что пассивное следование стихийному развитию ведет к гибели, поэтому мир больше не должен развиваться стихийно. Стихийное развитие мира ведет к постоянно расширяющейся пропасти, лежащей на основе современного кризиса: между человеком и природой, между богатыми и бедными. Избежать катастрофы можно только ликвидировав эти пропасти.

Третий доклад «Перестройка международного порядка» был подготовлен голландским экономистом Яном Тинбергеном с соавторами и показал возможность сочетания локальных и глобальных целей.

Четвертый доклад «Цели для глобального общества» был подготовлен философом Э. Ласло и освещал два фундаментальных вопроса: в чем заключаются цели человечества и согласны ли мы предпочесть материальному росту развитие духовных человеческих качеств? Благодаря усилиям Римского клуба возросла осведомленность общественности о мировых проблемах. Клуб первым перешел от анализа и диагностики состояния нашей цивилизации к поиску и рекомендации средств и путей выхода из сложившихся кризисных ситуаций.

В 1987 г. госпожа премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брутланд подготовила Генеральной Ассамблее ООН доклад «Наше общее будущее». В докладе был провозглашен стратегический курс на устойчивое развитие общества.

Геоэкология подразделяется на общую, прикладную и региональную. Общая геоэкология изучает общеземные, глобальные процессы и явления. В ее состав входят экогеоморфология, экология недр, экология атмосферы, гидроэкология и др. Процессы и явления, связанные с формированием и изменением геоэкосистем в определенных сферах хозяйственной деятельности изучает прикладная геоэкология (агроэкология, урбоэкология, лесохозяйственная, рекреационная, водохозяйственная экология и др.). Региональная геоэкология изучает процессы и явления, происходящие на конкретных территориях, используемых в хозяйственной деятельности (геоэкология административно-территориальных образований, геоэкология природных зон, геоэкология гидрогеологических и речных бассейнов и др.).

Прикладные геоэкологические исследования выполняются для экологического обоснования хозяйственной деятельности при разработке инвестиционной документации (программы отраслевого и территориального развития, программы комплексного использования и охраны природных ресурсов, схемы инженерной защиты территории, схемы районных планировок), градостроительной документации (разработка генпланов населенных пунктов, проектов детальной планировки), проектной документации (разработка проектов и рабочей документации для строительства зданий и инженерных сооружений, проектов землепользования) и для организации экологического мониторинга.

2.Природные и социально-экономические процессы, управляющие системой Земля и определяющие глобальные экологические изменения

Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земля.

Геосферы Земли. Земля как глобальная экологическая система. Связь геоэкологии с другими науками (география, экология). Понятия: геоэкологические проблемы, окружающая среда, природная среда, экологическая ситуация, экосфера, географическая оболочка, геологическая среда, геосфера, техносфера, природно-техническая система, сошюсфера, ноосфера, глобальные экологические изменения. «Чистые» и антропогенно-трансформированные гео(эко)системы. Природные механизмы и процессы, управляющие системой Земля. Экосфера Земли как сложная динамическая саморегулирующая система. Гомеостазис системы. Роль живого вещества в функционировании системы Земля. Основные особенности энергетического баланса Земли. Основные круговороты вещества: водный, биогеохимический, эрозии, седиментации, циркуляция атмосферы и океана. Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие циклы. Изменения энергетического баланса и круговоротов вещества под влиянием деятельности человека. Геоэкологические аспекты биоразнообразия.

Глобальная геодинамика и ее влияние на состав, состояние и эволюцию биосферы. Экологические кризисы в истории Земли. Влияние геосферных оболочек на изменение климата и экологическое состояние, дегазацию, геофизические и геохимические поля, геоактивные зоны Земли. Глобальный и региональные экологические кризисы. Исторические реконструкции и прогноз современных изменений природы и климата.

Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические изменения. Население мира: численность, пространственное распределение, возрастная структура, миграции, изменения в прошлом, прогноз, демографическая политика. Разработка научно-методических основ и принципов экологического образования.Потребление природных ресурсов, его региональные и национальные особенности, необходимость регулирования. Классификация природных ресурсов.

Научно-техническая революция, ее роль в формировании глобального экологического кризиса. Роль технологий будущего в решении основных геоэкологических проблем.Внешний долг государств мира и его влияние на глобальные экологические изменения. Значение и роль мировой торговли в экологическом кризисе.История геоэкологии как научного направления. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. «Описательный» и «точный» периоды в развитии геоэкологии.Современные взгляды на взаимоотношения геосфер Земли и общества. Междисциплинарные аспекты стратегии выживания человечества и разработка научных основ регулирования качества состояния окружающей среды.Глобальные модели. Современные исследования в области разработки экологической политики на глобальном, национальном и локальном уровнях.

3.Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические изменения.

Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и единственным источником необходимых для существования ресурсов. Природа и природные ресурсы - база, на которой живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностейлюдей. Человек - часть природы и как живое существо своей жизнедеятельностью оказывает ощутимое влияние на природную среду. Однако это влияние несравнимо с тем воздействием, которое человек оказывает на природу благодаря своему труду. В отличие от животных, человек вышел из-под биологического контроля природной среды и получил возможность расширить объем своих потребностей далеко за рамки удовлетворения элементарных физиологических функций. Преобразующее влияние человека на природу неизбежно. Вносимые его хозяйственной и иной деятельностью изменения в природу усиливаются по мере развития производительных сил и увеличения массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. В первобытном обществе, когда основным источником существования людей были охота и рыбная ловля, человек находился в большой зависимости от природных условий. В то время его влияние на природу, в частности на численность добываемых животных, было малозаметно. С развитием скотоводства воздействие человека на природу усилилось.Неизбежное большое скопление скота на пастбищах сопровождалось изменением растительности и вытеснением диких травоядных животных с их коренных местообитаний. Несравненно большие изменения в природу были внесены человеком в эпоху земледелия. Распашка степей, вырубка и выжигание под пашни лесов, сооружение в засушливых районах на реках ирригационных систем в корне изменили характер ландшафтов в местах обитания людей. Это положило начало сокращению водоносности рек, развитию эрозии почв, отразилось на животном мире. Некоторые ценные животные, лишившись коренных мест обитания, сократили численность или совсем исчезли. В то же время многие виды насекомых и грызунов получили новые благоприятные условия существования, размножились и стали вредителями сельского хозяйства. Особенно крупные изменения в природу внесены человеком в эпохукапитализма с его промышленной техникой и частной собственностью на средства производства. Развитие промышленности потребовало вовлечения в хозяйственный оборот новых самых разнообразных природных ресурсов. Помимо расширения масштабов использования земель, лесов, животного мира, началась интенсивная эксплуатация ископаемых недр, водных ресурсов и т.д. Стихийная хищническая и все возрастающая по своим темпам и масштабам эксплуатация природы приводила к ее быстрому истощению. Массовое истребление лесов вызвало глубокие изменения в гидрологиисуши и водном режиме почв. Вследствие этого усилились процессы эрозии почв, появились разрушительные наводнения, обмелели реки и возникла проблема нехватки пресной воды, усилилось во многих регионах иссушающее действие климата. Коренные изменения ландшафтов и интенсивный промысел отрицательно отразились на ресурсах животных. Одни из них полностью исчезли с лица Земли, другие стали редкими и оказались на грани вымирания, запасы третьих подверглись сильному сокращению. Помимо истощения природных ресурсов, развитие промышленности создало новую проблему - проблему загрязнения окружающей среды. Оказались сильно загрязненными преимущественно промышленными отходами водоемы, атмосферный воздух, почва. Эти загрязнения не только крайне отрицательно сказались на плодородии почв, растительности и животном мире, но и стали представлять существенную опасность для здоровья людей. Воздействие человека на природу достигло наибольшей силы за последнее время, в период высоких темпов роста всех видов материального производства и научно-технического прогресса. В биосферу внесены вредные отходы промышленности, пестициды, избыток удобрений, радиоактивные вещества, перегретые воды электростанций и другие отходы хозяйственной деятельности человеческого общества. В целом вносимые человеком изменения в природу приобрели настолько крупные масштабы, что они превратились в серьезную угрозу нарушения существующего в природе относительного равновесия и в препятствие для дальнейшего развития производительных сил.

Потребление природных ресурсов, его региональные и национальные особенности, необходимость регулирования. Классификация природных ресурсов. Геоэкологические «услуги» и их потребление.

Научно-техническая революция, ее роль в формировании глобального экологического кризиса. Роль технологий будущего в решении основных геоэкологических проблем.

3. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых.

Комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых. В составе отрасли выделяют:

- топливную;

- горнохимическую;

- горнорудную промышленность;

- добычу минерального технического сырья и др. видов неметаллического сырья (алмазы, графит, асбест, слюда, глины, строительные материалы и др.).

Разработки ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом. Ни одна страна мира не обладает полным набором всех видов минерального сырья. Только 20–25 стран располагают объёмами, превышающими 5 % мировых запасов какого-либо одного вида полезного ископаемого. Среди главных горнодобывающих держав выделяются США, Россия, Китай, Канада, Австралия, ЮАР, Бразилия. В системе мирового хозяйства экономически развитые страны выступают в основном потребителями сырья, а развивающиеся – добывают и экспортируют продукцию горнодобывающей промышленности. Однако и некоторые высокоразвитые страны (напр., США, Канада, Австралия) обладают крупными запасами и добычей, являясь часто даже мировыми лидерами по добыче разного вида сырьевых ресурсов. Тем не менее, в развитых странах доля добывающих отраслей во всём промышленном производстве в среднем составляет 2 %, а в развивающихся странах - 14 % (в нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока - около 40÷50 %). Эта отрасль - первичный сектор производства, ибо она добывает первичные материалы и энергоресурсы, без чего не могут существовать все остальные отрасли.

Рисунок 1 - В забое угольной шахты

Добыча полезных ископаемых

Процесс извлечения твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с помощью технических средств. В процессе добычи извлекают ценные компоненты в относительно чистом виде, например нефть, газ, уголь, драгоценные и поделочные камни и т. п., или в виде горной массы, например руды металлов, которые в дальнейшем подвергаются переработке. Добычу ведут на суше – в шахтах, карьерах, из буровых скважин; на морских акваториях – из буровых скважин, драгами и специальными подводными аппаратами, собирающими полезные ископаемые со дна. Некоторые полезные ископаемые, напр. самородную серу, каменную соль, уголь, добывают в шахтах и карьерах, а также скважинным способом, переводя их в газообразное или жидкое состояние. На карьерах добывается до 90 % бурых и 20 % каменных углей, 70 % руд металлов, 95 % нерудных полезных ископаемых. Наряду с добычей газа скважинами разрабатывают месторождения нефти под землёй. Выбор способа зависит от особенностей залегания полезных ископаемых в месторождении, определяется экономическими расчётами. Ежегодные объёмы добычи полезных ископаемых в мире составляют около 20 млрд. т (в т. ч. неметаллических ископаемых – 13 млрд. т, нефти – около 3 млрд. т), газообразных – 1.5 трлн. м3. Рост добычи обеспечивается за счёт открытия новых месторождений, вовлечения в эксплуатацию месторождений глубокого заложения, применения способов обогащения руд с низким содержанием полезного компонента.

Способы добычи полезных ископаемых

Полезным ископаемым называют природное минеральное образование органического или неорганического происхождения, которое может быть использовано человеком с достаточным эффектом. Полезные ископаемые добывают из недр, природных вод и на поверхности Земли.

Добыча полезных ископаемых - извлечение его из земной коры или гидросферы с целью использования. В более узком понимании термин добыча применяют для определения количества полезного ископаемого, добытого в определенный промежуток времени.

Существуют следующие способы добычи полезных ископаемых: подземный, открытый, со дна озер, морей и океанов и геотехнологический.

При подземном способе отделение полезного ископаемого от массива производят в недрах Земли, а затем его транспортируют на поверхность по системе горных выработок - искусственных полостей определенной формы, создаваемых в земной коре с определенной целью. Горные выработки служат для разведки, добычи полезных ископаемых и строительства подземных сооружений (метрополитена, автомобильных дорог или железнодорожных туннелей, подземных хранилищ и др.).

Открытый способ добычи характеризуется тем, что отделение полезного ископаемого от горного массива и его дальнейшую транспортировку осуществляют на поверхности Земли. При открытом способе горные выработки бывают подземными и наземными.

Добычу полезных ископаемых со дна озер, морей и океанов осуществляют в основном в пределах континентального шельфа и ложа мирового океана. Добычу производят как через водную толщу с применением механизированных баз, оснащенных черпаковыми элеваторами, земснарядами и грейферными погрузчиками, так и с помощью горных выработок, проводимых с земной поверхности по породам дна водоемов до встречи с полезным ископаемым.

Из полезных ископаемых на россыпях шельфа добывают золото, олово, платину, минералы, содержащие титан, цирконий, железо и др.

Геотехнологический способ предполагает бурение скважин с поверхности или из горных выработок, изменение физического или химического состояния полезного ископаемого в недрах и извлечение его по скважинам на поверхность. Для перевода твердых полезных ископаемых в транспортабельное состояние применяют механическое разрушение, плавление, растворение, химическую и бактериально-химическую обработку. Наибольшее распространение получили следующие геотехнологические способы: подземная выплавка серы, подземное химическое и бактериально-химическое выщелачивание медных, урановых и других руд, подземная газификация угольных пластов. В целом под геотехнологией принято понимать совокупность химических, физико-химических и биохимических процессов, способов и средств добычи полезных ископаемых с изменением их агрегатного или химического состояния в недрах Земли. Объемы применения геотехнологических способов добычи полезных ископаемых пока невелики.

Открытая разработка месторождений

Открытая разработка – наиболее дешевый способ, поскольку при этом используется мощное производственное оборудование, позволяющее за смену извлекать большое количество полезного ископаемого. Условия работы при открытой разработке менее опасны для здоровья работающих, причем требуется меньшая численность контролирующего персонала, чем при подземной добыче. В процессе открытой разработки первоначально проводят вскрышные работы, т.е. удаление пустых пород, покрывающих залежь.

Для удаления рыхлых вскрышных масс применяются механизмы, используемые в капитальном строительстве – скреперы, конвейерные погрузчики, механические лопаты, драглайны, многоковшовые роторные экскаваторы и др. Для перемещения пустых пород применяются в основном большегрузные самосвалы, скреперы и ленточные и другие конвейеры, реже – вода, подаваемая под высоким давлением. Если вскрышные породы слишком крепки, то их обрабатывают с помощью тракторов, оснащенных рыхлителями, либо разрушают буровзрывным способом.

Когда залежь или пласт подготовлены к извлечению, выбирается оптимальная система их разработки. Некоторые массивные руды типа знаменитых месторождений меди в каньоне Бингем в штате Юта разрабатываются уступами, которые поступательно подвигаются. Пластовые месторождения (угля, калийных солей и фосфатов) эксплуатируются открытым способом с применением рыхления. На тех карьерах, где для дробления породы требуется проведение буровзрывных работ, при бурении часто используются шнековые или электрические установки или дизельные станки вращательного бурения. Иногда для открытых разработок применяются пневматические устройства типа отбойного молотка или перфоратора, установленные на платформах или на гусеничном шасси. В самых прочных породах наиболее эффективно термическое бурение, при котором для разрушения используется сжигание под давлением нефти или керосина в смеси с кислородом. Термическое бурение достигает температур 3000° С. Взрывные работы при открытой добыче осуществляются с применением порошкообразных взрывчатых веществ (ВВ) или аммиачной селитры. Электрические взрыватели используются чаще, чем обычные детонаторы. Важнейшим фактором при открытых разработках является устойчивость откосов бортов карьера. Если рельеф и свойства горных пород не позволяют осуществить оптимальную выемку с нормальным расположением системы уступов, соответствующим форме рудного тела, то для повышения устойчивости бортов карьера и обеспечения большей крутизны откосов используют тросовые анкеры.

Для погрузки отбитого полезного ископаемого в автомобили или железнодорожные вагоны применяют драглайны или механические лопаты, ковшовые погрузчики с опрокидывающимся назад ковшом. Иногда используются многоковшовые роторные экскаваторы, которые непрерывно перегружают добытый материал на конвейер для перемещения его к пункту погрузки. Производительность крупных роторных экскаваторов достигает 9900 м3/ч.

Карьер. Основные технологические операции разработки

КАРЬЕР - горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом; карьером называется также совокупность выемок в земной коре, образованных при добыче полезных ископаемых открытым способом.

Открытые горные работы известны с эпохи палеолита. Первые крупные карьеры появились в связи со строительством в Древнем Египте пирамид; позднее в античном мире в карьерах в больших масштабах добывался мрамор. Расширение области применения открытого способа разработки при помощи карьеров сдерживалось вплоть до начала 20 века отсутствием производительных машин для выемки и перемещения больших объёмов вскрышных пород. В начале 80-х годов в мире посредством карьеров добывается 95% строительных горных пород, около 70% руд, 90% бурых и 20% каменных углей. Масштабы добычи в карьерах достигают десятков млн. т в год (табл.).

Ведение открытых горных работ на больших глубинах отличается рядом особенностей. Большая специфика характерна и для карьеров, действующих на больших высотах в горах. Карьер представляет собой систему уступов (обычно верхние - породные или вскрышные, нижние - добычные, редко породные), подвигание которых обеспечивает выемку горных масс в контурах карьерного поля.

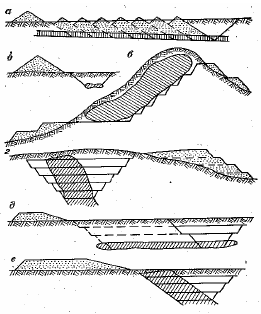

Рисунок 3.1 - Рельеф, образующийся при открытой разработке месторождений различного типа

Условные обозначения:

Месторождения:

поверхностныевысотные

а)пологие площадные, в)крутопадающие наклонные;

б)пологие вытянутые;

II Практическая часть

(Построение геоэкологического профиля по линии Ауезов - г. Кугунь)

2.1 Методика выбора линии профиля

2.1.1 На физической и экономгеографической картах выбирается направление линии профиля с учетом цели профилирования и разнообразия физико - и экономгеографических условий.

Для первичной характеристики линии профиля необходимо отметить начальную и конечную точки профиля, максимальную и минимальную гипсометрические отметки, наличие гидрообъектов, промышленных центров, общую протяжённость профиля – результаты записывают в отдельную тетрадь.

Линия профиля выбирается с расчетом пересечения контрастных и разнообразных физико - экономгеографических объектов.

2.1.3 На физической карте выбрана линия профиля с начальной точкой в г. Ауезов и конечной точке в г. Кугунь.

Направление профиля: Северо-Восток – Юго-Запад

Минимальная гипсометрическая отметка – 450 м

Максимальная гипсометрическая отметка – 800 м

Амплитуда – 1007 м

Общая протяженность – 320 км

Данный профиль выбран из-за его физико-географического разнообразия. Профиль пересекает следующие географические объекты:

Города, поселки: Ауезов, Солнечное, Каражал, Калынбулак, Кызыл Жулдыз, Нарбота, Нурбота, Актай, Каражырык.

Горы: Карахтобе, Улкен-Кугульдур, Кугунь

Реки: Аягуз, Жарма, Шар, Ащысу.

Date: 2015-08-24; view: 691; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |