Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

В России

...

Для большинства из нас афоризм «время – деньги» – все еще просто красивый лозунг. А к применимости лозунгов на практике в России относятся скептически. За нашу традиционную работу и потраченное на нее время нам практически (а часто и фактически) ничего не платили и не платят, а сами мы зарабатывать не умеем и условий для этого пока не создали.

Зарабатывать учимся. Хочется, приятно быть богатым и, опять же, их пословица – «Если ты умный – покажи свои деньги!» – задевает.

Есть и отечественные аналоги этого высказывания, к примеру: «Тот мудрен, у кого карман ядрен», но за время диктатуры пролетариата они как‑то подзабылись.

...

Появились у нас предприниматели, фермеры и т. д., но приходится им несладко. Система честного зарабатывания денег в стране не налажена. Доход зависит не столько от того, как работаешь, сколько от того, где работаешь и умеешь ли вертеться.

В Америке квалифицированный и добросовестный работник зарабатывает много (достаточно для комфортной жизни и отдыха) без всякого полулегального «верчения». У нас полностью выкладывающийся, но не имеющий нелегальных доходов профессор – человек бедный.

...

А если ты не можешь заработать, тратя свое время, то какое же оно – «деньги».

Корни всего этого опять‑таки в различии западного и восточного подходов, в данном случае к ценности человеческой жизни. Ведь жизнь – это время, которым мы располагаем.

В Америке поколения воспитаны в быстро меняющейся, ценящей человека и время культуре. В Азии десятки и сотни поколений выросли в условиях, когда по сути дела ничего не менялось. Время здесь традиционно измерялось не часами, а большими отрезками: периодами правления династий и государей, сезонами посадки и уборки урожая и т. д. Людей в Азии всегда было много. Жизнь простолюдина была для господина ничем. Ею не возбранялось распоряжаться жертвовать.

И при Тамерлане можно было приказать воинам лечь в огромную кучу, чтобы с ее высоты осмотреть перспективу битвы. А во времена Сталина пожертвовать сотней‑другой солдат, чтобы взять вражескую высотку к 7 ноября. У нас власть для самой себя выращивала «нового человека». В США каждый знает с детства: «Власть людей, от людей и для людей».

...

Помните фильм «Белое солнце пустыни», убедивший нас в том, что Восток – дело тонкое? Сидят аксакалы на ковриках и пьют чай. Неспешно, что бы вокруг ни происходило. И такое сидение с пиалами – по всей Средней Азии. Активность здесь не главное, традиции важнее. Спешить? Куда и зачем?

Традиции сельскохозяйственного азиатского общества на первый взгляд не очень подходят к индустриальной России, где и крестьян‑то уже почти нет. Но по психологическому складу мы ближе к Востоку, чем к Западу. Любим общие разговоры, посиделки и чаепития. На работе не торопимся.

Она не волк, в лес не убежит.

...

Да, индустриализацию мы провели, но провели фальшиво. Во всем мире она была связана с ростом внутреннего потребления, ростом эффективности производства и оплаты труда, ростом уровня жизни. Время становилось все ценнее, зарплата все больше. У нас – нет. Мы упорно, подводя под это теоретическую базу, наращивали производство средств производства, обращая мало внимания на товары для людей. Производительность труда росла медленно. По сути дела сохранился азиатский подход к его организации: спешить некуда, работников масса, труд их дешев.

Если человеку ничего не платят, отношение к своему рабочему времени у него соответствующее.

Дешевое, например спички, экономить смешно. А тут время не дороже.

Основное, что нам необходимо изучать в американском опыте – это отношение ко времени. Разработка и внедрение рациональных приемов его использования – их огромная заслуга.

3.2.2. Личное пространство

Два петуха не могут ужиться в одном курятнике – уж такова их природа

Леонардо да Винчи

Американцы культивируют индивидуализм. Он у них настолько же в крови, как и коллективизм у всех культур Востока.

Границы близости Выражается это более всего в создании и сохранении так называемого privacy. Точного, прямого перевода на русский язык у этого слова нет. Частная жизнь? Близко, но не совсем то. Речь идет об индивидуальной, закрытой для других зоне, собственном личном пространстве. Такое пространство – физическое, интеллектуальное, духовное – имеется у представителей всех стран, но здесь оно шире, четче оформлено, более свято и оберегаемо.

Почувствуйте разницу на примерах.

...

В Америке мужчины купаются не в привычных нам плавках, а в трусах. Что‑то типа наших семейных, но из нейлона.

Обычный сюжет китайского эротического эпоса – секс с третьим присутствующим и наблюдающим.

Девиз «Мой дом – моя крепость» американцами почитаем.

В Пекине раньше было мало занавесок на окнах. Не принято, нет смысла.

Физические границы личного пространства определяются расстоянием, на котором нам комфортно общаться с другими. Моральные границы – той духовной близостью, открытостью, откровенностью, на которую мы идем с охотой. Обе эти границы у американцев протяженны и на хорошем замке.

Иллюстрации к понятию о физических границах.

...

В Сербии и Франции при встрече и прощании знакомые целуются. Пол и возраст при этом значения не имеют.

В Америке про мужчину, поцеловавшего другого мужчину, подумают нехорошо.

Латиноамериканцы, бурно жестикулируя при разговоре, периодически дотрагиваются до собеседника.

Для «настоящих» американцев это недопустимая фамильярность. Всегда держите дистанцию полметра!

Американцы хорошо чувствуют и четко разделяют пределы общественной, видной всем, и частной, только своей, куда других не пускают, жизни. Они не бездуховны и не поверхностны, но сокровенное прячут и не дают потрогать, защищают, как ежик свое нежное брюшко. Считается очень важным быть отделенным от других психологически, уметь не поддаваться влияниям, сохранять индивидуальность. Излишняя внушаемость и зависимость рассматриваются как легкое психическое расстройство.

...

Призыв «и как один умрем…» не для этих мест. Забавно, что нежелание и неспособность американцев выступать монолитным строем могут ошибочно показаться со стороны слабостью. Последствия такого восприятия печальны. Их испытали во Второй мировой войне правительства Германии и Японии, а позже – Кубы и Ирана. Тоталитарные, «сильные» режимы гибким и многовариантным противникам проигрывают и попали в этот ряд неслучайно.

Внешние свобода и непринужденность в США ничего общего не имеют с желанием и готовностью к духовной близости. Не обманывайтесь. Американцы очень неформальны, но это не означает дружелюбия по отношению именно к вам. Улыбка, обращение по имени, нестрогие одежда и манеры – просто стиль жизни, стандарт, форма психологической защиты. Это приятнее, чем строгая застегнутость на все пуговицы, но не более того.

Сказанное выше нужно просто знать и учитывать. Сам и сразу об этом не догадаешься. А если догадаешься потом, то будет уже поздно. Раз потеряв доверие, его уже не вернешь. Еще раз: здесь важно не то, у кого, в какой стране лучше или хуже, а то, как нужно действовать, чтобы других не обидеть, к ним приспособиться.

Американцы уважают не только свое, но и чужое личное пространство. Кстати, и странное для нас обостренное отношение к нарушению прав человека, в какой‑то степени отсюда.

...

Политическим следствием всеобщей любви качать права является то, что любые люди, живущие по своим, даже неприемлемым для большинства, стандартам, скажем, гомосексуалисты или сверхтолстяки, могут сгруппироваться и влиять на жизнь общества, вынуждая его соблюдать и их весьма оригинальные права. Выглядит это для нас дико и непривычно: зачем так все усложнять, ведь основная масса против?

В качестве самостоятельного упражнения читателю предлагается вспомнить, к каким последствиям ведет да и просто как называется представление о демократии, как о подчинении меньшинства большинству. Вспомнили? Ба, да это светлой памяти демократический централизм! Последствия его еще не одному поколению расхлебывать. И ведь жив он, жив. Правда сейчас больше в Африке (Руанда, Зимбабве), мы переболели. А в США этого не было никогда. Страна началась с двух равнозначных документов: Декларации независимости и Билля о правах – до сих пор стремится строго им следовать.

Уважение к вашим правам, конечно, удобно. Там обязательно постучат перед тем, как войти. Спросят, можно ли принять участие в разговоре. Никогда не закурят в вашем присутствии без разрешения. Никогда не нагрянут в гости без приглашения.

...

Курить в общественных местах вообще запрещено. И правильно, это нарушает права некурящих. А насчет гостей…. Тут есть свои плюсы и минусы. Но таков стандарт.

Невозможно, чтобы кто‑то сел за ваш столик в кафе, даже если вы один, а остальные места заняты. Нет толкучки и необходимости с кем‑то соприкасаться. В очереди (они тоже есть, например в аэропортах) все стоят свободно, вразбивку (помните, расстояние полметра), и абсолютно немыслимо, чтобы кто‑то стал оттеснять других, пролезая вперед.

...

В России, и вообще в Азии, такие вещи – роскошь. После нашего переполненного в часы «пик» автобуса ощущение уважения к своему пространству как‑то теряется. Кстати, и наше национальное хобби – коллективное распитие водки – один из способов размывания граней личного пространства.

Теперь о морально‑интеллектуальном личном пространстве.

В Америке не рекомендуется обсуждать следующие личные темы:

• финансовое положение;

• политические взгляды;

• отношение к религии;

• здоровье;

• поведение начальства и коллег;

• личные проблемы и неприятности.

С близкими друзьями говорить можно обо всем, а для формального общения остается не так уж много тем. Тут и пригодится традиционно‑нейтральное – «о погоде». Это вообще целое искусство, вести small talk (короткий легкий разговор) дружелюбно и ни о чем, создавая впечатление, что вы nice guy (хороший парень). Смысла в нем ровно столько же, сколько в собачьем вилянии хвостом. Эта часть местной жизни вызывает одну и ту же рвотную реакцию у всех выходцев из бывшего СССР.

Итак, по порядку и подробнее.

Запретные темы Финансы. Работающие вместе давно и недавно, включая русских, приехавших в Америку всего несколько месяцев назад, о зарплате с коллегами не говорят. С американцами это вообще обсуждать невозможно. На вопрос о зарплате вам не ответят, придут в замешательство и после этого долго будут обходить вас стороной.

...

Это правило и мы автоматически переняли, как только ушли от уравниловки.

Считается, что о доходах коллег лучше не знать. Отчасти и чтобы не завидовать. Задача ведь – вместе и хорошо работать. А делать это трудно, если такой же, как вы или даже менее продуктивный коллега получает больше, а вы об этом знаете.

Кроме того, ваше финансовое положение контролируется государством, живущим на налоги. Говорить о своих доходах публично просто опасно и чревато неприятностями. Даже если все у вас задекларировано – лишние проверки могут дорого стоить в прямом и переносном смысле.

Политика и религия. О них не говорят где попало, боясь задеть инакомыслящего. Говорить рекомендуется лишь в специально предназначенных для этого местах. Не в курилках и не на кухне, а в клубах по интересам. О религии – в своей церкви, которая здесь как клуб. О политике – на мероприятиях вашего партийного клуба.

...

Такой подход, особенно к разговорам о политических взглядах и симпатиях, понятен после перестройки и многим русским, перессорившимся из‑за разных политических точек зрения даже с родственниками и друзьями.

Здоровье. Оно не обсуждается по той причине, что нездоровым быть не совсем прилично (мы не говорим об инвалидах), да и вообще это часть privacy. Об этом следует говорить с врачом, который (в отличие от коллег) может вам помочь. Проблема нервных срывов решается с психотерапевтом. А зачем это остальным?

...

Скажем, коллеги по работе с одобрительным умилением расскажут вам о мистере Смите, недавно умершем от рака, но до последней возможности ходившем на работу, улыбавшимся как всегда и говорившим, что все ОК. (Как и прочие примеры, рассыпанные по книге, это история из первых рук – умерший был коллегой американского автора).

Болячки здесь напоказ не выставляют.

Поведение начальства и коллег. Поведение начальства обсуждать не принято. В реальной жизни удержаться от этого трудно, но правила таковы.

Начальник (управляющий, менеджер) нанят, чтобы руководить, принимать решения. Вы наняты им, чтобы выполнять свои функции. Начальству за его решения платят. Вы, как в армии, обязаны их выполнять. Не устраивает – вы свободны в выборе. Найдите себе новую работу с другим, подходящим руководителем. Не можете – это ваша вина и ваши проблемы. И не нойте, что все плохо и что виноват кто‑то другой, например, начальник.

...

Кстати, как правило, о вашем поведении и разговорах начальство оперативно информируют, и оно вправе реагировать в соответствии с обстановкой. Не только вправе – обязано. Ненужные разговоры и сомнения в правильности принятых решений – симптом снижения рабочей морали, а в функции управляющего входит ее поддержание. Нам это непривычно. Пообсуждать шефа – наше любимое дело. Но ведь так, как у них – эффективнее для производства. А эффективности там все подчинено. На самом деле подумаем. Мы обычно все ищем какого‑то смысла и справедливости, и часто ищем совсем не там. А целью компании является, скажем, произвести какой‑нибудь шпундель. В нужном количестве, в соответствии с ожидаемыми качеством и себестоимостью. Ну и что тут всерьез обсуждать помимо технических деталей?

Также не принято открыто обсуждать и поведение коллег по работе, а по‑простому – сплетничать. Станет известно начальству – нарветесь на неприятности, или, как говорят там, получите проблемы. Особенно в том случае, если какую‑либо конфиденциальную информацию разгласите.

...

Вот характерный, хотя и специфический, пример. Врач не имеет права предоставлять кому бы то ни было информацию о вашем здоровье без вашего письменного разрешения. А данные о болезнях ребенка сообщаются только с письменного согласия родителей.

Ваши проблемы. Американская культура оптимистична, в отличие от пессимистичной нашей. Вы пробовали в России на вопрос «Как дела?» отвечать «Отлично!»? Мы пробовали. Людей это настораживает. Как это «отлично», когда у всех плохо? А в Америке такой ответ – единственно допустимая норма.

Нам, если хотим с ними сотрудничать на равных, этот барьер необходимо преодолеть в первую очередь.

У нас принято и прилично на вопрос «Как дела?» ответить «Да так, ничего, потихоньку». Там тоже можно ответить «ничего». Такое слово существует, но после этого ответа последует вопрос: «А что случилось?».

Принято быть в норме, в форме, здоровым, веселым, счастливым, благополучным. Иное неприлично. Стыдно, когда у тебя что‑то не так.

Кроме того, рассказывая о своих трудностях, вы как бы переносите, перевешиваете свои проблемы на других. А, значит, делаете их жизнь сложнее. Если могут помочь – прямо попросите о помощи. Это будет воспринято нормально. Но если хотите просто поплакаться в жилетку, вас не поймут и осудят. Лучше, безопаснее и выгоднее молчать. Это подтверждается взятыми из практики примерами.

...

У уважаемого в городе человека, кстати, русского по происхождению, была убита жена. Полиция заподозрила его. Он негодовал и пытался обсудить это с друзьями. Потом несправедливое обвинение сняли. Но друзья были очень им недовольны: «То ли он убил, то ли у него убили. Столько доставил всем неприятностей. В полицию вызывали. А он, думая только о себе, еще все нам рассказывал. Ну, расстраивал и вовлекал в свои проблемы, а так нельзя».

Там норма, когда между знакомыми годами нет близких отношений. Любая обычная для нас человеческая близость может быть воспринята как нечто выходящее за допустимые рамки, опасное вторжение в личную жизнь.

Такова оборотная сторона неприкосновенности личного пространства.

3.2.3. Инициатива и послушание

Главное для победы – быстрота и натиск.

А. Суворов

Как учат на Востоке и Западе?

Все мы вышли из семьи и школы. И мир вокруг себя строим в соответствии с теми правилами, которые усвоили. А мир, общество в свою очередь создает такую школу, которая соответствует ему. И так по кругу. Вернее, все же по спирали, так как развитие идет. Но сейчас для нас существенно, что каждое общество имеет ту школу, которую хочет и заслуживает.

Что же мы имеем?

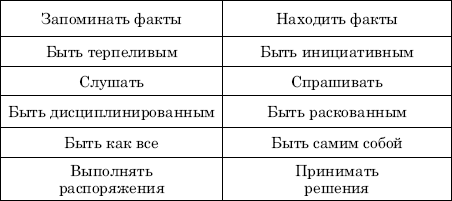

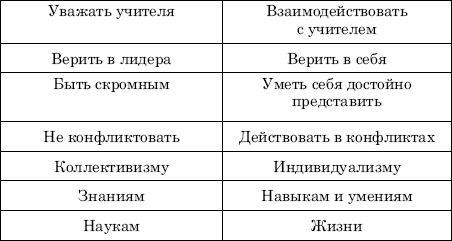

Чему учат в школе Вот чему и как учат в школах в странах с различными культурными традициями. Для наглядности подходы несколько гиперболизированы. Попробуйте сами догадаться, что характерно для Америки, а что для Азии, где подход ближе к восточному, а где к западному.

В школе учат:

Можно было бы таблицу продолжить, но принцип ясен. Запад, как вы догадались, учит действовать, а Восток – размышлять.

Причем американцы учат действовать, опираясь не на чувства, а на факты. Отсюда – культ вопросов. Спрашивают здесь в лоб, по сути, без желания унизить, поставить в неловкое положение, но с целью понять и уяснить факты. Поэтому на вопросы не обижаются.

...

Это в идеале. В реальной жизни все мы люди.

Но если вы не спросили, ушли от вопроса – сами виноваты. Тогда подразумевается, что вы все поняли и согласны.

...

На Востоке исходят из того, что жесткий вопрос, как и прямой отказ, – это грубо и обидно. А на Западе считают, что отсутствие вопроса, когда не все ясно, либо уход от прямого ответа «да – нет», «согласен – не согласен» – это признак непорядочности. Кстати, именно поэтому там в таком почете опросы, анкетирование и т. д. И все это делается очень всерьез, что наших не перестает удивлять. Скажем, проводя опросы, руководство фирмы действительно хочет узнать, что сотрудники думают о ходе дел и что им не нравится, чтобы своевременно принять меры. Критика в анкете или прямом разговоре с начальством гораздо лучше, чем разговоры за спиной.

А как относятся к вопросам у нас? Вспомните, с чего начались злоключения знаменитого Ивана Чонкина. С вопроса на политзанятиях: «А правда ли, что у товарища Сталина две жены?»

И тот, и другой подходы к образованию имеют как свои плюсы, так и свои минусы.

Наш школьник по основным предметам знает больше и подготовлен лучше.

...

Педагоги, имевшие возможность эту подготовку сравнивать, говорят, что, скажем, по математике наш шестиклассник находится на уровне их восьмиклассника.

Но подготовка эта, скорее, к поступлению в вуз, к участию в олимпиадах, где наши часто побеждают. Словом, больше к дальнейшему изучению наук, чем к жизни!

...

Из миниатюры А. Райкина: «Поступил в институт – забудь, чему учили в школе; поступил на работу – забудь, чему учили в институте».

Их школьник знает меньше, но легче ориентируется в реальном мире. Лучше оценивает свои возможности и умеет их практически использовать. Он обучен действовать рационально и умеет многое.

К примеру, свободно владеет слепой печатью, умеет писать резюме, рефераты, отчеты по проектам (научные проекты с оформлением по всей форме – часть обязательной школьной программы) и делать покупки через Интернет.

Американская система образования, ориентированная на скорейшее достижение цели, результат и на успех, работает. Ведь, как отмечалось выше, уровень жизни в стране прямо зависит от этой системы, а уровень высок. И если ты живешь хорошо, не зная, где протекает Волга или что такое Бангладеш, то, может, эти сведения не так и важны?

Знаниями, лишенными практической основы, не дающими сиюминутной выгоды, там стараются не забивать голову. Непривычно для нас звучит, но чтение художественной литературы – это не то, что там стоит афишировать. (Думаете, мы утрируем? Это практически цитата из невзначай услышанного разговора университетских профессоров в Канаде.) Сразу встанет вопрос о приоритетах. Если у человека на чтение есть время, а он не литературный критик и еще не на пенсии, то что это означает? Боимся, что ни одна из их гипотез вам не понравится.

Нужно быть эффективным, производительным, оптимизировать усилия. Лишнее знать вредно. Это отвлекает. На это нет времени.

...

Лошадь в шорах не видит, что делается вокруг, поэтому бежит быстрее.

Основная задача западной школы – помочь человеку понять себя, научить его объективно оценивать свои силы и возможности и действовать в соответствии с ними. Выпускник школы может свободно и с удовольствием обсуждать понятные ему проблемы, анализировать, высказывать свои «за» и «против», приходить к новым решениям. Он компетентен в прогнозировании успеха либо поражения при любом выбранном способе действий, силен во взвешивании вариантов и оценке рисков. Эффективен на своем уровне.

Мы воспитаны шире, знаем больше, но как раз в практическом приложении своих знаний и способностей не сильны.

Особо отметим совершенно дикий, если посмотреть со стороны, подход в России к изучению в школе русского языка и литературы.

...

Много‑много часов много‑много лет изучаются… романы и стихи. Лермонтов и Достоевский… То есть реально то, что относится к сфере развлечений. Школьников учат писать критические статьи на темы классической литературы XIX века, причем литературы одной страны.

Ладно, что они и к выпуску не видят разницы между Шекспиром и, скажем, Чеховым, но они все оказываются по выходе в реальную жизнь преданы школой: они функционально неграмотны.

...

Русские инженеры в подавляющем большинстве не умеют писать деловые документы, патенты, аспиранты – диссертации, ученые – научные статьи, юристы – деловые бумаги.

В вузах их тоже этому толком не учат. Ни в одной стране мира нет такого безобразия; литературная импотенция российских технарей – предмет удивления и насмешки. Нам приходится работать в разной языковой среде, с выходцами из разных стран, постоянно сравниваешь. В Америке такое невозможно, никто бы не допустил трату времени на Фолкнера. Школьники пишут эссе на разнообразные темы и учатся десятипальцевой печати; в вузах изучают technical writing, технику презентации. И не только в США. Мы как‑то имели длительную беседу с хорошим знакомым, коллегой‑бразильцем, при печальных обстоятельствах «порки» им его русских подчиненных в России – вот за это самое. В Бразилии неспособность инженера написать связное коммерческое предложение – нонсенс, такие там не работают.

Частное мнение об американском образовании Ниже приведено письмо одного из авторов другому, написанное еще до замысла этой книги. Как раз по теме. Приводим его полностью.

«Коля, ты спрашиваешь об образовании. Что знаю – напишу. Но учти, что я‑то ведь на самом деле во всем этом «купаюсь» в качестве объекта, а не исследователя. Мемуары подопытной морской свинки.

Здесь в массе не считают, что надо учить фактам. Это здесь чужеродная идея. Здесь учат skills, навыкам. Можно смеяться, но результаты есть. Мои дети (оба) с 10 класса печатают на компьютере – как пулемет. Этой проблемы у них в жизни уже не будет. По литературе они проходили немыслимую парашу, но после этого у моей Аньки нет никаких проблем с писанием длинных искусствоведческих эссе в колледже. Они же не сочинения пишут, а рефераты, а также художественную прозу и стихи на произвольные темы (о чем не важно – сын, помнится, получил в восьмом классе хорошую оценку за трагический рассказ о судьбе дантиста‑самоубийцы, – важно составлять текст по правилам и быстро).

Здесь нет передовых школ, есть хорошие и плохие, зависит от дистрикта (района), где живешь. В хорошем дистрикте цены на жилье в два раза выше. А public school выбирать нельзя, нужно посещать ту, поблизости от которой проживаешь. Частные школы очень дороги, они обычно связаны с церквями, интернатского типа и с упором на дисциплину. Детям там не очень хорошо, хотя потом они достигают успеха. Экзотический пример: вдова Даниила Хармса, Марина Малич, отослала своих детей (от второго мужа, полковника Вячеславцева) из Венесуэлы в США, в юном возрасте, навсегда, без визитов. Жизнь в качестве американцев у них устроилась. Митч Вячеславцев успешно торгует машинами в Джорджии, где я его встречал. Но детства не было.

Мой сын переехал сюда из России в 11 лет. Учится уже в университете. Сейчас с ним поговорил, вот что вспоминает.

Как учили в России, уже не помнит. Помнит, что учили там всему больше. Знаний по математике на 2–3 года запас имел. Сразу понравилась американская система оценок – 100‑балльная, в ней чувствовал себя гораздо уютнее, чем в нашей «двойка – пятерка». Очень долго привыкал к языку. Молчал почти год (меня, вспоминаю, даже в школу вызывали, спрашивали, не глухонемой ли?). Через год, вдруг, скачком как‑то, стал все понимать и сразу заговорил. Учиться в Америке легче. Учителя помогают, на дом ничего не задают, так, иногда, на полчасика. Если хочешь учиться – в школе тебя за 12 лет очень многому научат. Нет – никто особо заставлять не будет, школу кончишь, но без знаний. И с плохими оценками. Большинство учится, ведь со старших классов предметы выбираешь сам, чтобы подходили для того университета, куда поступать наметил. А в университет по среднему баллу зачисляют. После школы большинство, процентов 60–70 из их класса, в университеты поступили. Еще часть – в колледжи. Не во всех школах так (в последних классах он учился в очень хорошей школе при университете). Но сразу идти работать, без образования – перспектив мало. Все это понимают.

В университете учиться труднее. Учителей, которые помогут, уже нет. Лекции, потом тесты на усвоение материала. Много приходится работать самому.

Вот так.

Сергей».

Отметим, что в области образования ваши авторы не только теоретики, а и практики. Причем, учили мы не только химии, а и некоторым более связанным с жизнью и счастьем вещам.

...

В Америке, кстати, в школе проходят откуда дети берутся, и как их заводят [29].

И в заключение раздела. Вспомните главу о счастье. Многие ли у нас счастливы, живут и работают с удовольствием, и если нет, то почему? Немногие и именно потому, что плохо понимают, как себя реализовать и к чему стремиться. Люди у нас в массе своей не умеют ставить цели, принимать решения, действовать самостоятельно и добиваться своего. Они плохо представляют, на что способны, не стремятся в большинстве своем к самореализации и саморазвитию. К сожалению, существующая у нас система образования на это и не ориентирует. Она традиционно нацелена на то, чтобы учить вещам традиционным и воспитать знающих, но послушных исполнителей. При этом инициативе, навыкам коммуникации и работы в команде, а тем более искусству управления и лидерству до последнего времени не учили совершенно.

Задача – перестроить учебный процесс так, чтобы готовить активных, творчески мыслящих людей, имеющих собственную программу развития, способных ее реализовать и понимающих, что в современном мире это, как правило, возможно только с командой. Для большинства такими командами являются корпоративные, производственные структуры. И для всех нас – страна, в которой живем.

Date: 2015-09-24; view: 310; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |